着物は、日本の美意識が凝縮された衣服です。格式を重んじる場では礼装として、肩肘を張らず日常では自分らしく気楽に楽しむ。そんな着物の奥深さに触れるたびに、「和装は暮らしの中でこそ輝く」と感じます。今回は、私自身の体験を交え、フォーマルからカジュアルまで、シーンに合わせた着物の選び方についてご紹介します。

着物の格式と場面に合わせる心

着物には「格」があります。これは、その着物がどのような場にふさわしいかを示すもので、相手や場の空気を尊重する指標とも言えるものです。私自身、能や文楽の鑑賞に出かける際は、訪問着や付け下げを選びます。上演される演目や劇場の雰囲気に合わせて装いを整えると、自然と心が引き締まります。

フォーマルシーンでの着物選び

結婚式の装い

親戚の結婚式に参列した際、落ち着いた色味の色留袖を選びました。地紋に控えめな松の柄があしらわれ、帯には金糸が施された袋帯を合わせ、会場の格式や自分の立ち位置を考慮し、華美になりすぎない装いを心がけました。

茶会や公式行事

茶会には訪問着をよく選びます。私の一着は、淡い鼠色に秋草の柄が描かれており、静かな空間にほどよく馴染みます。お点前をいただく際、着物の袖や裾が自然と所作を整えてくれる感覚が、とても心地よく感じられるのです。

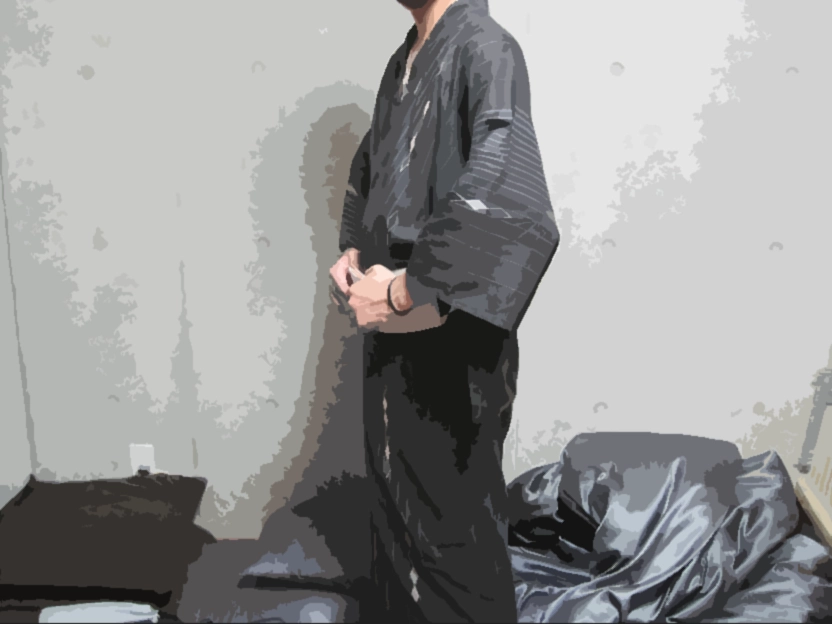

カジュアルな場での着物の楽しみ方

友人との食事や町歩き

休日にふらっと神社仏閣を巡るときは、紬の単衣を着ています。シワを気にせず動きやすく、温かみのある風合いが旅先でも落ち着いた雰囲気を醸し出してくれます。帯は木綿の名古屋帯を合わせ、軽やかな印象に。

また、和食のお店での食事会には、小紋を選び、季節感のある柄が話題のきっかけとなり、会話も弾みます。

夏の浴衣スタイル

夏の夕暮れ、浴衣を着て近所の神社の夏祭りに足を運ぶのが、私の密かな楽しみです。藍染めの浴衣に生成りの麻の帯を合わせると、涼やかさの中にも趣が感じられ、下駄の音が夏の記憶を自然と呼び覚ましてくれます。

帯と小物の使い方

着物の印象は帯で大きく変わります。フォーマルな場では金糸の袋帯を、カジュアルな場では洒落た名古屋帯で遊びます。私は、帯留めや羽織紐を季節や行先に合わせて選ぶのが好きです。秋には紅葉のモチーフ、春には桜色の帯締めなど、小さな工夫が着物に季節感を添えてくれます。

着物と共にある日々

着物をまとうと、時間がゆっくり流れるように感じます。鏡の前で帯を締めるとき、その日の自分自身と向き合う瞬間が訪れます。格式ある場面でも日常でも、着物は「その場にふさわしい自分」を自然に引き出してくれるのです。

終わりに

着物は決して難しいものではありません。場に合わせ、自分の気持ちに素直に選べばよいのです。格式ある装いも、肩の力を抜いた日常の着こなしも、どちらも日本文化の一部です。これから着物を始めたいという方は、まずは「着てみる」ことから始めてください。場所や人との関わりの中で、きっと自分らしい着物との距離感が見えてくるはずです。